RIES JOURNAL

RIES JOURNAL Ausgabe 8/2025

Musikalische Jahrhundertwerke wie die Neunte Symphonie werden in der Musikgeschichte meistens nur im Hinblick auf ihre Urheber erforscht. Dass für ihre Produktion und ihren Weg an die Öffentlichkeit stets auch weitere Personen unentbehrlich waren, wird dabei oft übersehen. So war es auch im Falle der Neunten Symphonie, für deren Kompositionsauftrag durch die Londoner Philharmonic Society und deren Erstaufführung in den Preußischen Rheinlanden in Aachen 1825 Beethovens Schüler, Freund und Musikerkollege Ferdinand Ries eine zentrale Rolle gespielt hat. Im vorliegenden Aufsatz wechselt die Bonner Musikwissenschaftlerin Beate Angelika Kraus, die 2020 eine wissenschaftliche Ausgabe der „Neunten“ im Rahmen der Beethoven Gesamtausgabe ediert hat, die Perspektive und beschreibt die komplexe Entstehungsgeschichte dieser Symphonie erstmals aus dem Blick desjenigen, der sich acht Jahre lang in London im Vorstand der Philharmonic Society dafür eingesetzt hatte, Beethoven mit der Komposition einer neuen großen Symphonie für die Gesellschaft zu beauftragen. […]

Den Schwerpunkt des Aufsatzes von Beate Angelika Kraus bildet eine musikhistorische Mikroanalyse zur frühen Aufführungsgeschichte der Neunten Symphonie in den beiden mittleren Kapiteln, die deren Aufführung auf dem 8. Niederrheinischen Musikfest in Aachen im Mai 1825 gewidmet ist. Dass Ries, der damals im Zenit seines Ruhmes stand, Mitte 1824 ins heimische Godesberg bei Bonn zurückgekehrt war, veranlasste das Aachener Comité, sich Ende des Jahres an ihn zu wenden und ihm die Direktion und Organisation des ersten in Aachen stattfindenden Niederrheinischen Musikfestes anzutragen. […]

Die Niederrheinischen Musikfeste waren Massenkonzerte – an der zweitägigen Veranstaltung in Aachen wirkten in Chor und Orchester 423 Musiker/innen aus unterschiedlichen Orten und von unterschiedlichem Niveau mit. […]

Da die Noten der Neunten Symphonie noch nicht im Druck vorlagen, musste Ries sich Originalvorlagen bei Beethoven besorgen und für die 147 Musiker des Orchesters und die 266 Sänger und Sängerinnen des Chors kopieren lassen. Dabei führte die für Beethoven typische Säumigkeit bei der Lieferung des Notenmaterials dazu, dass Ries zwei Monate vor dem Konzerttermin erst die halbe Partitur und von den Orchesterstimmen fünf Wochen vor der Aufführung noch gar nichts vorliegen hatte. Angesichts dieser Umstände hielt er noch einen Monat vor dem Konzert eine Aufführung der gesamten Neunten Symphonie für eine „äußerst gefährliche Sache“, denn das Werk war nicht nur extrem kompliziert und entsprechend schwer zu spielen, darüber hinaus waren nur zwei Generalproben möglich, da das Chor- und Orchesterpersonal erst zwei Tage vor der Aufführung in Aachen zusammenkam. Um das Risiko des Scheiterns zu vermeiden einigte man sich darauf, die Symphonie in einer gekürzten Fassung aufzuführen. Es wurden lediglich der I. Satz, ein verkürzter III. Satz und der IV. Satz aufgeführt. Dass Ries unter den gegebenen Umständen, so urteilt die Autorin, „an seinem Projekt festhielt und nicht einfach statt der Neunten Symphonie eine andere und bereits bekannte Komposition Beethovens auf das Programm setzte, spricht für seinen Ehrgeiz als Musiker und Dirigent (…).

Die logistische und künstlerische Leistung verdient auch zweihundert Jahre danach große Hochachtung“. Allen Widrigkeiten zum Trotz erklang am 23. Mai 1825 vor einem Publikum von 1410 Personen ein für damalige Verhältnisse neuartiges Massenkonzert. Die außergewöhnlich große Besetzung mit mehr als doppelt so viel Mitwirkenden wie bei der Wiener Uraufführung verlieh der Neunten Symphonie geradezu eine neue Dimension. Damit begann eine Entwicklung, die sich danach fortsetzen sollte. So waren 1841 auf dem 23. Niederrheinischen Musikfest im Gürzenich-Saal in Köln bereits mehr als 690 Mitwirkende an der Aufführung der Neunten Symphonie beteiligt. „Es lässt sich sagen“, so lautet das Fazit der Autorin, „dass Ferdinand Ries in Aachen 1825 der erste war, der es wagte, ein von der Interpretation her so schwieriges Werk mit einer für seine Zeit extrem großen Besetzung aufzuführen und ihm damit einen ganz neuen Klang zu geben“. […]

Zu bestellen bei der Ferdinand Ries Gesellschaft

Kaufmannstraße 32, 53115 Bonn, Tel. 0221/519171

info@ferdinand-ries.de

Erhältlich auch im Shop des Beethoven-Hauses

Bonn, Bonngasse 18, 53111 Bonn

RIES JOURNAL Ausgabe 7/2023

>> PDF-Version der Ausgabe 07-2023

Im vorliegenden Heft fasst der Musikwissenschaftler Philipp Leibbrandt seine neuen Einsichten zur Kammermusik von Ferdinand Ries zusammen, die er in einer achthundert Seiten starken, 2020 an der Ludwig-Maximilians-Universität München eingereichten Dissertation ausgearbeitet hat. Ries’ kompositorisches Schaffen von den ersten Anfängen in Bonn 1798 bis zu den letzten 1837 in Frankfurt geschriebenen Werken in den Blick nehmend, gelangt der Autor zu dem Fazit, dass der Kammermusik im Ries’schen Werk in allen Schaffenszeiten ein besonderes Gewicht zukommt. Sie war für den Komponisten das große Experimentierfeld, auf dem er unermüdlich neue Ideen, Formen und Ausdrucksmittel erprobt und in der Auseinandersetzung mit den Konventionen der Zeit seine eigene musikalische Sprache entwickelt hat. In dem vorliegenden Aufsatz wechseln sich detaillierte Werkanalysen mit anschaulichen Beschreibungen sowohl des biografischen als auch des musikhistorischen und gattungsgeschichtlichen Kontextes ab, in dem die jeweiligen Werke vom Trio bis zum Oktett entstanden sind. Dabei wird deutlich, dass die Vorbilder von Ries’ Jugendwerken in erster Linie Mozart und Haydn waren, auch wenn ebenso die Tonsprache Beethovens, in dessen unmittelbarer Nähe Ries von 1803 bis 1805 gelebt und gearbeitet hat, auf seine frühen Streichquartette abgefärbt hat. […]

Als prägend für Ferdinand Ries’ individuelle kammermusikalische Formensprache hebt Leibbrandt die Jahre 1813 bis 1824 hervor, in denen Ries als einer der Direktoren der kurz zuvor gegründeten Philharmonic Society in London tätig war. In der boomenden Musikmetropole London wandte sich Ries nicht nur erstmals zielgerichtet dem Komponieren sinfonischer Werke zu, hier entwickelte er ebenso ein neues Format groß besetzter Kammermusikwerke mit Klavier wie etwa die Sextette op. 142 und op. 100, das Klavierquintett op. 74, das Klavierquartett op. 129 und das Oktett op. 128, Werke, die Leibbrandt im Gegensatz zur herkömmlichen intimen Kammermusik als „Kammermusik für die Bühne“ bezeichnet. Inspiriert von den neuen von der Philharmonic Society gebotenen Aufführungsmöglichkeiten wurde Ries mit diesen Werken zu einem der maßgeblichen Initiatoren der im frühen 19. Jahrhundert aufkommenden Vorliebe für derartig konzertante Kammermusikwerke. Im letzten Kapitel seines Essays zeigt Leibbrandt, dass die Kammermusik für Ries auch nach seiner Rückkehr ins Rheinland 1824 eine wichtige Rolle als Experimentierfeld für Innovationen spielte. In dieser Zeit waren es vor allem die Gattungen für Streicher, in denen der Komponist nach neuen Wegen, Formen und Ideen suchte und dabei „zu erstaunlichen und ungewöhnlichen Lösungen kam“, Lösungen, auf die die „neue“ Riege der um 1810 geborenen Komponisten wie Chopin, Liszt, Schumann oder Mendelssohn aufbauen konnten. […]

Um das Bewusstsein der aktuellen Musikszene für das kammermusikalische Werk von Ferdinand Ries zu fördern, hat unsere Gesellschaft 2020 den FERDINAND RIES PREIS im Rahmen des Internationalen Kammermusikwettbewerbs für historische Aufführungspraxis „Beethoven in seiner Zeit“ in Siegburg ausgelobt. Den Preis für die beste Interpretation eines Werkes von Ferdinand Ries, um den sich 35 Ensembles mit 76 jungen Musiker*innen bewarben, haben wir am 30. Mai 2021 dem TRIO EGMONT verliehen. Das Trio Egmont wurde im Jahr 2019 von der Geigerin Luiza Labouriau, dem Cellisten Martin Knörzer und dem Pianisten Gilad Katznelson gegründet. Am Ende diesen Jahres wird das Trio Egmont beim Label Naxos eine CD mit drei Kammermusikwerken von Ferdinand Ries veröffentlichen. Es handelt sich um op. 2 (Bonn 1807), op. 143 (Godesberg 1826) und WoO 86 (Frankfurt 1836).

RIES JOURNAL Sonderausgabe 6/2020

>> PDF-Version der Ausgabe 06-2020

In der soeben erschienenen Sonderausgabe des RIES JOURNAL veröffentlicht unsere Autorin Frau Prof. Dr. Ingrid Fuchs, Vize-Direktorin der Gesellschaft der Musikfreunde in Wien, ein bedeutendes Konvolut bisher unbekannter Briefe von Ferdinand Ries.

Dabei handelt es sich um 14 Briefe des Komponisten im Archiv der Gesellschaft der Musikfreunde in Wien, die zu den ältesten und renommiertesten Musikgesellschaften überhaupt gehört. Die in die Zeit von 1808 bis 1837 datierenden Briefe sind an die Musikverleger Kühnel, Schlesinger, Peters und Nägeli, führende Mitglieder der Philharmonic Society of London und der Gesellschaft der Musikfreunde in Wien sowie an die befreundeten Komponisten Ignaz Moscheles und Carl Czerny gerichtet. Bei dem historisch frühesten Brief aus dem Jahr 1808 handelt es sich um die erste Kontaktaufnahme des 24-jährigen Ferdinand Ries zum Leipziger Bureau de Musique, bei der er dem Verlag nicht weniger als neunzehn Werke zur Veröffentlichung anbietet. Der historisch letzte Brief von 1837, mit dem sich Ferdinand Ries bei Johann Baptist Geißler, dem Sekretär der Gesellschaft der Musikfreunde in Wien, für seine Ernennung zum Ehrenmitglied bedankt, bezeugt seinen hohen Rang in der damaligen Musikwelt.

Der zweite Teil des Beitrags von Frau Prof. Fuchs ist dem von Ferdinand Ries 1836 in Frankfurt am Main veranstalteten Benefizkonzert zugunsten des Bonner Beethoven-Denkmals gewidmet. In diesem Zusammenhang hat sie nicht nur unbekannte Konzertberichte in zeitgenössischen Zeitschriften, sondern auch die bislang einzige bekannte Eintrittskarte zu diesem Konzert im Archiv der Gesellschaft für Musikfreunde in Wien zutage gefördert.

Bisher erschienen: RIES JOURNAL Doppelnummer 05/2018

>> PDF-Version der Ausgabe 05-2018

In der fünften Ausgabe des RIES JOURNALS werden das Leben und die berufliche Tätigkeit von Joseph Franz Ries (1792 – 1861), des drittältesten Bruders von Ferdinand Ries, eines leidenschaftlichen Klavierbauers, vorgestellt. Die in den USA tätige deutsche Musikwissenschaft-lerin Sabine K. Klaus hat uns gestattet, ihren bereits 2003 im Early Keyboard Journal 21 erschienenen englischsprachigen Aufsatz zu Joseph Franz Ries hier erstmals in deutscher Sprache zu veröffentlichen. Ihre Studie zeichnet das entbehrungsreiche Leben eines Klavierbauers in Wien in der Mitte des 19. Jahrhunderts nach, als es zwar großen Bedarf an Pianos, aber eine ebenso große Konkurrenz unter deren Herstellern gab. Die Wiener Musikhistorikerin Rita Steblin hat in den dortigen Archiven zur Person von Joseph Franz Ries eine Vielzahl von bisher unbekannten biographischen Details gefunden, die das von Sabine K. Klaus gezeichnete Porträt vervollständigen. Da der Text von Rita Steblin in einem für deutsche Leser leicht verständlichen Englisch verfasst ist und alle gefundenen Dokumente im deutschen Original wiedergegeben werden, ist die Redaktion ihrem Vorschlag gefolgt und hat auf eine deutsche Übersetzung verzichtet, zumal das vorliegende Heft durch den Abdruck beider Beiträge bereits sehr umfangreich geworden ist.

Die Musik von Ferdinand Ries stößt in jüngster Zeit auch bei der jungen Generation von Musikwissenschaftlern im In- und Ausland auf wachsendes Interesse. Klaus Wolfgang Niemöller stellt in seiner Sammelrezension drei interessante Magister- bzw. Bachelorarbeiten vor, die in den letzten zwei Jahren erschienen sind.

Bisher erschienen:

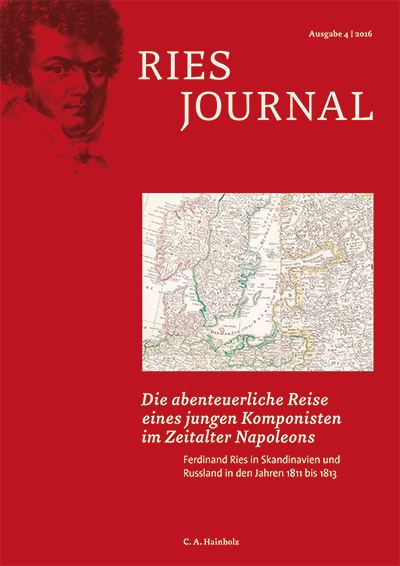

RIES JOURNAL Doppelnummer 04/2016

>> PDF-Version der Ausgabe 04-2016

Im 4. Heft des RIES JOURNAL beschäftigt sich der schwedische Pianist und Musikhistoriker Anders Gabriel Sundström mit der ausgedehnten Konzerttournee, die Ferdinand Ries von 1811 bis 1813 durch Norddeutschland, Dänemark, Schweden, Finnland und Rußland unternommen hat.

Bisher war neben den wenigen erhaltenen Ries-Briefen aus dieser Zeit kaum etwas über diese Reise bekannt. Da Ries die Angewohnheit hatte, die Manuskripte seiner Kompositionen mit Orts- und Zeitangaben zu versehen, ist es uns möglich, seine Reiseroute nachzuzeichnen und die Fülle der in dieser Zeit entstandenen Werke zu erfassen. Trotz der teils abenteuerlichen Ereignisse und der strapaziösen Reisebedingungen müssen ihn die mannigfaltigen Begegnungen und Erlebnisse an den fremden Orten so inspiriert haben, dass er in jeder Stadt, in der er konzertierte, auch neue Kompositionen schuf. Aus dieser Zeit stammen frühe Schlüsselwerke wie das in Kassel entstandene Konzert für zwei Hörner und Orchester Wo0 19, das hinreißende 3. Klavierkonzert op. 55 und die „Swedish National Airs“, die ihm die Aufnahme in die Königlich-Schwedische Musikakademie sicherten. Mit diesen Werken erarbeitete er sich eine eigene kompositorische Handschrift, die ihn sowohl von seinem Lehrer Beethoven als auch von den anderen Komponisten seiner Generation unterschied.

Der Autor hat bisher unbekannte schwedische und finnische Quellen erschlossen und vor allem die vielen Berichte der Allgemeinen Musikalischen Zeitung herangezogen, die uns ein lebendiges Bild über die Entwicklung von Ries‘ Karriere und den europäischen Rezeptionshorizont seiner Musik in den Jahren 1811 bis 1813 geben.

Da der Originaltext von Anders Gabriel Sundström in englischer Sprache verfasst worden ist und die Musik von Ferdinand Ries auch international zunehmend Beachtung und Bewunderung erfährt, erscheint das RIES JOURNAL mit dem vorliegenden Heft erstmals zweisprachig (deutsch/englisch).

Bisher erschienen:

RIES JOURNAL Doppelnummer 03/2014

>> PDF-Version der Ausgabe 03-2014

Das Thema der 3. Ausgabe des RIES JOURNALS ist ein Dokument der musikalischen Rezeptionsgeschichte, das, obwohl für alle sichtbar, bislang noch nicht zum Gegenstand der musikhistorischen Forschung geworden ist. Es handelt sich um das „Musik-Relief“ am Sockel des 1878 enthüllten Denkmals für den preußischen König Friedrich Wilhelm III. auf dem Heumarkt in Köln. Auf diesem sind sieben Musiker und Komponisten dargestellt, die seinerzeit als die maßgebenden Persönlichkeiten für die Musikentwicklung in Preußen und den seit 1815 zu Preußen gehörenden Rheinlanden erachtet wurden. Es zeigt, versammelt um die zentrale Figur Ludwig van Beethovens, die Musiker Carl Maria von Weber, Felix Mendelssohn-Bartholdy, Giacomo Meyerbeer, Bernhard Klein, Carl Friedrich Zelter und Ferdinand Ries.

Barbara Mülhens-Molderings untersucht anhand der bisher kaum gewürdigten plastischen und grafischen Entwürfe die Entstehungsgeschichte des Bildprogramms des Musik-Reliefs und dessen künstlerische Realisierung durch die Berliner Bildhauer Hermann Schievelbein und Alexander Calandrelli. Klaus W. Niemöller stellt die Geschichte des Musik-Reliefs in einen kulturhistorischen Zusammenhang mit den musikalischen Aktivitäten, Vereinigungen und Institutionen der Bürgergesellschaft Kölns. Zugleich geht er der Frage nach, in welchem Verhältnis die dargestellten Musiker und Komponisten zu Preußen und den Rheinlanden standen und was sie zur Aufnahme in das rheinisch-preußische Pantheon der Musik 1878 prädestinierte.

RIES JOURNAL Doppelnummer 02/2012

>> PDF-Version der Ausgabe 02-2012

Die 2. Ausgabe des RIES JOURNALS enthält eine umfangreiche quellengeschichtliche Studie von Klaus W. Niemöller zu den Niederrheinischen Musikfesten. Ferdinand Ries bestimmte eine ganze Phase dieser über das Rheinland hinaus wichtigen Großveranstaltungen. Es waren nicht weniger als acht Musikfeste, auf denen er zwischen 1825 und 1837 nicht nur als Festdirigent, sondern auch als Komponist auftrat. Des Weiteren stellt der Autor die rheinische Altertumssammlerin und engagierte Musikfreundin Sibylle Mertens-Schaafhausen vor, zu der Ries in freundschaftlicher Verbindung stand und die eine führende Rolle bei der musikalischen Vorbereitung der Bonner Teilnehmer an den Niederrheinischen Musikfesten in Aachen, Düsseldorf und Köln spielte.

Des Weiteren enthält das Heft einen Beitrag von Axel Beer, in dem der Inhalt von 27 bisher unpublizierten Briefen von Ferdinand Ries an das Bureau de Musique von Ambrosius Kühnel und C. F. Peters in Leipzig in Form eines Überblicks vorgestellt wird.

RIES JOURNAL Doppelnummer 01/2011

>> PDF-Version der Ausgabe 01-2011

Gleich in der ersten Nummer können wir mit einer kleinen Sensation aufwarten: Barbara Mülhens-Molderings – die Vorsitzende der Ferdinand Ries Gesellschaft – hat das Original einer bisher nur in Auszügen bekannten, seit dem Zweiten Weltkrieg als verschollen geltenden Briefs von Ries ausfindig gemacht.

Dieser Brief ist von besonderem Wert, weil er eine autobiographische Skizze und ein Werkverzeichnis enthält. Er wird hier nun erstmals vollständig als Faksimile und in Übertragung veröffentlicht.

Einzelpreis: 4,50 € -, Doppelnummer 6,-- €

ISSN: 2193-4428

Zu bestellen bei:

Ferdinand Ries Gesellschaft e.V. Bonn

Weberstraße 61

53113 Bonn

info@ferdinand-ries.de

|